|

松代の旅Ⅱ (真田宝物館・真田邸・長国寺)

○真田宝物館 館内は、撮影禁止になっていたが、知識不足のため、これを写真に撮っておきた いと思うものはなかった。

展示物は、真田氏の系図とか、歴代の藩主が利用した、刀・甲冑などの武具や書画 ・調度品などが展示されていた。

外に出て宝物館の裏手に行くと、宝物館でふれられていなかった恩田木工の像が 飾られていた。(恩田木工については、後で説明します)宝物館から真田邸にいく。

恩田 木工の像

○真田邸 真田邸は、前に見学した松代城のように建物が壊されて無くならないで、きちんと 残された御殿です、玄関・表門・居間・庭園などが簡素ながら見応えがあった。

真田邸の玄関

中庭から見た真田邸

次の目的地長国寺に向かう。

<参考 真田邸の建てられた経緯> 九代藩主 真田幸教の時代、参勤交代が緩和され、妻子帰国が許可され、 藩主の義母(幸教の実の母親 正妻でく側室)が松代に戻ることになり、 1864年に松代城の城外御殿として建てられた建物。

○長国寺(ちょうこくじ) 真田邸の受付の女性に、長国寺に行く道を尋ね、だいたいの方向を教わった、だが 歩いて捜していたが、長国寺に関しては、周りに道案内の看板もない。とうとう 自転車に乗っているオバサンに声をかけて聞いた。

オバサンは、途中まで案内してくれた、長野の人は優しいなと感激しながら、教 えてもらった道をドンドン進むと、屋根にシャチホコがのった、建物が見えてきた、 松代藩十万石真田家の菩提寺らしい。

長国寺の本堂

▽長国寺(本堂・御霊屋他) さらに進み山門(総門)をくぐり寺中にはいる。途中見学を終えた3人連れの観 光客がいたので、どこか見所がありましたかと聞いたが、はっきり分からなかっ たみたいだ。

寺の本堂の脇にある案内所に行った、どうも料金別に、3つのコースがあるみたい だ、一つは、寺の境内の見学(無料),二つめは、御霊屋外部と墓所拝観(300 円)、三つめは御霊屋内部特別参拝(800円)です。 <御霊屋(みたまや)> 墓とは別に貴人の霊を祭っておく所

見学コースは、三つ目を選択すると、坊さんのような人がきてつきそって説明をし てくれた。

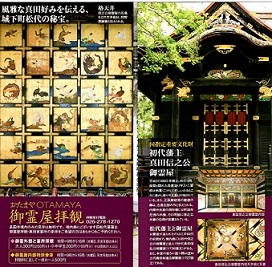

この寺には現在、藩主の御霊屋が3つあるそうです、初代信之・三代幸道・四代 信弘公が奉られている。

本堂を外側から見る、屋根には、廃藩後の城の取り壊しを迫られた、松代城から 移設された、シャチホコがあり、大きさき約2メートルあるという、その下に真田 家紋の6文銭が飾られている。

本堂を奥に進み裏には開山堂いう建物がある、ここは三代藩主幸道の御霊屋でも ある。ここより真田家墓所に行く、ここには初代信之・四代信弘の御霊屋と歴代 藩主の墓所があるという。

本堂の奥に行くと墓所があり、二つの御霊屋が建てられていた、そのうち 初代藩主の信之の御霊屋は、屋根とか扉がきれいに飾られていて、屋根の下に ある唐破風の雌雄の鶴は、左甚五郎の作と言われている。

初代藩主 信之の御霊屋

信之の御霊屋 左側天井 右側上 外側の扉 右側下 位牌など

御霊屋の扉の鍵を開けて中を見せてくれた、内部は撮影禁止ですが、中央の須 弥壇には、釈迦牟尼仏の木造とその両脇に信之夫妻の位牌が安置されている。

天井は格天井で狩野探幽の作といわれている、この時代真田家の財政は比較的 豊かだったのでこのような立派なものができたと思われる。

四代信弘の御霊屋

更に右隣には、飾りがされていない扉のある、四代信弘の御霊屋ですが中を見 せてくれなかった。

この御霊屋の裏に歴代の藩主の墓があり、初代藩主信之より続いているそうだ、 現在の藩主に当たる人は14代で横浜に住んでいるという。

歴代の藩主の墓 一番奥の墓が初代信之

この寺には、もう一つ見たいものがあった、恩田木工の墓です。

▽恩田木工(おんだもく) 松代藩六代藩主 真田幸弘の時代の家老で、藩財政の難のなか、藩政刷新、藩政 に向けた倹約令や治水事業など様々な改革に着手し、組織の再建を行った 指導者です、そのためには、「自分の姿勢を正し、相手への絶対的信頼を披 瀝する」政治的天才と嘆賞されました。

彼の行動は、「日暮硯(ひぐらしすずり)」という本に書かれ。その本は、30年 ほど前にリーダシップ研究などの研修の事例研究に用い好評を得られていた。

会社に勤めているとき、機会があって、この読書会で読んだことがあり、感銘を うけた、一つここで忘れられない言葉があります。

それは、「虚言を申すまじく候」(うそをついてはいけない)という言葉です。

その人の生き方に興味があり、とうとう恩田木工の墓をみるために長国寺 まできてしまいました。

恩田 木工の墓 案内版の隣

墓は一般の墓の中にあり、5つほどならんでいる墓の右から2番目にありました、 その後、宿泊先のある松代温泉まで歩きました。

―――――続き――――

|