|

•ںˆنپE‹à‘ٍ‚ج—·‡Uپiˆêڈو’Jپjپ@ 2020”N‚SŒژپ@“Vٹ}

Top‚ضپ@پ@پ@“Vٹ}–عژں‚ضپ@پ@پ@•ںˆنپE‹à‘ٍ‚ج—·‡Tپ@پ@پ@•ںˆنپE‹à‘ٍ‚ج—·‡V

پ@ˆêڈو’Jپ@ƒpƒ“ƒtƒŒƒbƒg

پ›ˆêڈو’Jڈé پ@پƒ—ًژj‚ئگà–¾پ„ “ْ–{ٹC‘¤‚ة–ت‚µ‚½‰z‘O‚ًژx”z‚µ‚½گيچ‘‘ه–¼’©‘qژپ‚جˆâگص‚إپAڈé‚ئڈé‰؛’¬ ‚©‚ç‚ب‚èپAژü•س‚جژR•ô‚حپAڈéچش‚〈’£‚è‘ن‚ھ’z‚©‚ê‚ؤ‚¢‚½پA پ@ پ@پ@ڈêڈٹ‚حپA•ںˆنŒ§پ@گ¥‰HŒS‚ة‚ ‚èپA’©‘qژپ7‘م‚©‚ç‚P‚P‘م‚ـ‚إژg—p‚µ‚½پA ’©‘qچFŒiپi‚V‘مپj‚ھ1471”N‚ة‰z‘OژçŒىپi–‹•{‚ھگف’u‚µ‚½’n•ûٹ¯پj‚ة‚ب‚è ˆêڈو’J‚ةگى‚ة‰ˆ‚ء‚ؤ’zڈ邵‚½پB

ڈé‚حپA“ى–k5‚‹‚چ‚ج’J‘S‘ج‚ھˆê‚آ‚جڈé‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپAژR’¸‚ة‚حڈé‚ھ‚ ‚è گçڈô•~پi–{ٹغپjپE“ٌ‚جٹغپEژO‚جٹغ‚ً‚ح‚¶‚كپAڈéژR‚جژخ–ت‚ة‚ح–h‰q‚ج‚½‚ك ‹َ–x‚ھ‘¢‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB

ڈé‰؛‚حپA’¬‚ً–h‰q‚ج‚½‚ك¤’J‚ج‹·‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éڈٹ‚ً—ک—p‚µ‚ؤ“y—غ‚إڈé–ه ‚ً’z‚«پAڈم—¬‚ج–ه‚ًڈمڈéŒثپA‰؛—¬‚ج–ه‚ً‰؛ڈéŒث‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB

‚±‚جڈé‰؛’¬‚حپA‰گm‚ج—گپi‚P‚S‚U‚Vپ`1477”Nپj‚جچ ‚ة‚حپA‹‚©‚瑽‚‚ج Œِ‰ئ‚âچ‚‘mپE•¶گlپEٹwژز‚ھ”ً“ï‚ً‚µ‚ؤ‚«‚ؤپA‰ط‚â‚©‚ب‹•¶‰»‚ھٹJ‰ش‚µ‚½پB

‰ژ‚ح1–œگl‚ھ•é‚炵پuڈ¬‹“sپv‚ئ‚¢‚ي‚êپA‹“s‚ة‚آ‚®“sژs‚ئ‚¢‚¤پA‚»‚ج Œمˆêگ¢‹IپA–k—¤‚ج—Y‚ئ‚µ‚ؤˆêڈو’J‚حپA‰h‚¦‚½پB

‹“sژü•س‚إ‚حپAگD“cگM’·‚جگ¨—ح‚ھگL‚ر‚ؤ‚«‚½پA‚»‚جگ¨—ح‚جگL’£‚ً‚ح‚خ‚à‚¤ ‚ئپA‰z‘O’©‘qژپ‚ئ‹كچ]گَˆنژپ‚حپA‹¤‚ة‘ˆ‚¢پA1570”Nژoگى‚إگي‚¢1573”N گD“cگM’·‚ئگي‚ء‚ؤپAگَˆنپE’©‘q—¼ژپ‚حپA”sگي‚µ‚½پB

ˆêڈو’Jڈé‚حپAگM’·‚ة‚و‚ء‚ؤپA‰خ‚ً•ْ‚½‚êژO“ْژO”س”R‚¦پAŒڑ•¨‚ئ‚¢‚¤Œڑ•¨ ‚ح‘S•””R‚¦پA–S‚ع‚³‚ꂽپB

‰z‘O‚جژں‚ج—جژهژؤ“cڈں‰ئ‚حپAڈé‚ًˆêڈو’J‚إ‚ب‚پAگ…‰^پE—¤‰^‚ة•ض—ک‚ب–k‚جڈ¯ پi•ںˆنپj‚ةˆع‚µ‚½‚½‚كˆêڈو’J‚ح”pڈé‚ة‚ب‚èپAچؤ‹»‚·‚邱‚ئ‚ب‚پA–„‚à‚ê‚ؤ”_ ‘؛‚ة‚ب‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤پA‚±‚ج‚½‚كˆâگص‚ح400”Nˆبڈم‚à—اچD‚ة•غŒى‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB

1966پiڈ؛کa41”Nپj‚ج”Œ@’²چ¸‚إپAˆêڈو’Jˆâگص‚ھچؤ‚ر’…–ع‚³‚êپAŒ»چفپA “ء•تژjگص‚ئ‚µ‚ؤˆµ‚ي‚êپA•غ‘¶پE”Œ@پEگ®”ُ‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB

پ@پ@ˆêڈو’Jپ@“üŒû

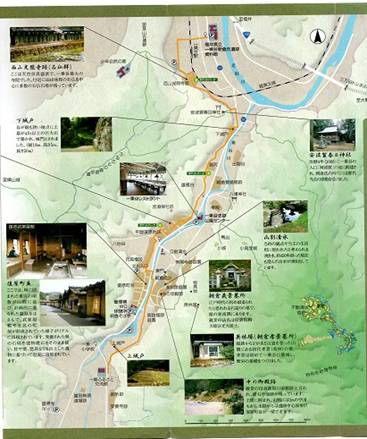

پ@پ¤ˆêڈو’J‚جŒ©ٹw پ@پ@ژش‚حپA‰E‘¤‚ئچ¶‘¤‚جژR‚جٹش‚ً—¬‚ê‚ؤ‚¢‚éˆêڈو’Jگى‚ة‰ˆ‚ء‚ؤ’J‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚‚ئپA“üŒû ‚ةپA‹گ‘هگخ‚ئ“y—غ‚ھ–ع‚ة‚آ‚¢‚½پA‰؛ڈéŒث‚¾پAگى‚ًچ¶ژè‚ة‰œ‚ةگi‚ق‚ئپA‰Eژè‚ةپAƒpƒ“ ƒtƒŒƒbƒg‚ة‚ج‚ء‚ؤ‚¢‚é–ه‚ھŒ©‚¦‚éپB

‚»‚±‚ً‰ك‚¬‚é‚ئ‰E‘¤‚ةˆêڈو’J‚ج•œŒ³‚³‚ꂽ’¬•ہپi•œŒ³’¬•ہ‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚éپj‚ھŒ©‚¦ ‚ؤ‚«‚ؤپA’“ژشڈê‚ة‚و‚è•œŒ³’¬•ہ‚ة“ü‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپA پ@ پ@پ@پ@پƒ•œŒ³’¬•ہپ„ پ@پ@پ@پ@”Œ@’²چ¸‚ھچs‚ي‚êپA–„‚à‚ꂽ”_’n‚©‚çپA•»‚جگخٹ_‚âپAŒڑ•¨‚ج‘bگخ‚ً‚»‚ج ‚ـ‚ـژg‚¢پA’Œ‚âŒڑ‹ï‚ئ‚àڈo“y‚µ‚½ˆâ•¨‚ةٹî‚أ‚«•œŒ³‚µپA•گ‰ئ‰®•~‚©‚çڈژ–¯ ‚ج’¬‰ئ‚ـ‚إ’¬•ہ‚ً•œŒ³‚µ‚ؤ‚¢‚éپB

پ@•œŒ³’¬•ہ‚ج’ت‚è

پ@•گ‰ئ‰®•~گص

‚±‚ج•œŒ³’¬•ہ‚ج’[‚و‚褓¹کH‚ةڈo‚ؤ“‚–ه‚ج•ûŒü‚ض‚¢‚پAگى‚ً“n‚è“‚–ه‚ة‚¢‚پA“‚–ه ‚ح’©‘qژپ‚©–S‚ر‚½ŒمپAڈG‹g‚ھٹٌگi‚µ‚½–ه‚إپA•\‘¤‚ج–نڈٹ‚حپA‰z‘O’©‘q‰ئ‚ج‰ئ–نپuژO ‚آ–ط‰Zپv‚إ— ‘¤‚ة‚ح–Lگb‚ج–ن‚ھ‚ظ‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپA‚±‚±‚إˆê”شگl‹C‚ج‚ ‚éˆâگص‚إ‚·پB

پ@ˆêڈو’Jگى

پ@“‚–ه

ˆêڈو’Jگى‚ة‚©‚©‚ء‚ؤ‚¢‚é‹´‚ً“n‚èپA“‚–ه‚ً‚‚®‚é‚ئ’©‘qٹظˆâگص‚ئ’뉀‚ھچL‚ھ‚ء‚ؤ ‚¢‚éپA‚»‚ج‹ك‚‚ة11‘مپu’©‘q‹`Œi‚ج•وپv‚ھ‚ ‚ء‚½پBپiŒم‚إ’²‚ׂؤ‚ف‚é‚ئپA•و‚ح‘¼‚ة ‚à‚ ‚è•،گ”‚ ‚é‚ف‚½‚¢‚¾پj

پ@’©‘q‹`ŒiŒِپ@•وڈٹ

پ@’©‘qٹظگص

ˆêڈوژRڈé‚حپA’©‘qٹظˆâگص‚©‚çچs‚¯‚éژR‚جڈم‚ة‚ ‚èپB3ƒRپ[ƒX‚ ‚èپA“k•à1ژٹشژم‚© ‚©‚èپA“o‚è‚ھ‚«‚آ‚¢‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپAژٹش‚à‚ب‚¢‚µ‘ه•د‚»‚¤‚ب‚ج‚إ’ْ‚ك‚½پB

پ@پ@‚±‚جŒمپAژش‚إپAڈh”‘گو‚ج‚ ‚ي‚牷گٍ‚ةˆؤ“à‚µ‚ؤ‚à‚ç‚ء‚½پB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ\پ\پ\‘±‚پ\پ\پ\پ\ پ@ |