|

福井・金沢の旅Ⅰ(永平寺) 2020年4月18日 天笠富夫

金沢は、北陸新幹線が開通し、金沢城初め駅周辺も新しく変わって、面白いと言われ、 旅行案内書で金沢を調べていくうちに、金沢からチョツト先の福井の永平寺と朝倉氏の 居城があった一乗谷に目が向いて、福井・金沢の旅になった。

だが今回の旅の計画は非常に難しかった、ウィルス菌コロナの影響を受けた、豪華客 船ダイヤモンド・プリンセスが横浜港に寄港し、乗客を隔離したように、コロナの 感染がはっきりしてきた。

その上、海外帰りの人が、コロナウィルスに感染して問題になり、国内でもライブハウス 等で過剰に接近し、集団感染が発生し、学校の休校の要請が出始めて、コロナウィルスが 身近に感じる時期でした。

この中で、旅行をするか、しないか最後まで迷ったが、一応対応として、人の少ない所 と時間を選択し、マスク携帯・アルコール消毒液を持参しながら、旅行を実行すること にした。

○出発 当日、電車のラッシユにかからないように、少し早めに、東京駅より北陸新幹線に乗り 金沢に向かう、乗客は4割くらいで、車中は、いつも賑やかな中国系観光客がいない ので、でほっとした、金沢駅に着き降りる。

金沢駅前 鼓門

駅の周辺は、高層のビルが増え、駅から外に出ると、ガラスの建造物・鼓門等があり、 非常に印象的な駅前になっていて、見ているだけで、旅行をしている気分になる、ここ より1時間10分、観光タクシーで福井の永平寺に向かう。

車中では、コロナ対策で、換気を良くするため、少し窓を開けて、風通しを良くして、 車に乗っていると、運転手は、「福井県は、なぜだかコロナの患者は1人も発生してい ない」と言っていた。

○福井 永平寺 ▽門前町 車は、永平寺に近づくと、みぞれぽい雨が降りはじめ、門前町に入って行った、み やげ物屋や飲食店が軒を連ねていたが、あまり客はいない、駐車場は、ガラガラで、 観光バスが全く停車していないのには驚いた。

運転手は永平寺の入口の看板を前に、永平寺の建物の全体の説明をしてくれまし たが、後で見直しをしてみると、説明がかなり不足しているように思えた。

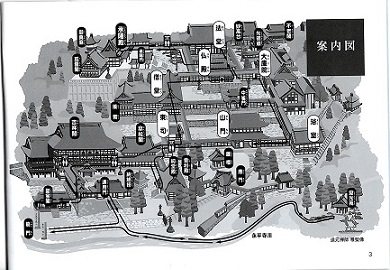

永平寺 案内図

▽永平寺 永平寺の略歴は、曹洞宗の禅宗の中心寺院で、1244年に、道元により、この越前 の地に造られ、寺は、高さ800メートルの山の中腹にあり、お堂が70、広さは 33キロ平方メートルで、200人近い雲水(修行僧の呼称で、師を訪ね、道を求め て各地を巡り、修行する人)が衣食を同じくして暮らしている。

<道元の略歴> 1200年京都で生まれ、8歳で出家を決意し、12歳で出家し、 比叡山で修行し、中国の宋に渡り、禅を学び、日本に帰国し 日本の座禅のあり方、作法をただした。43歳の時、波多野 義重の招きにより、越前の地に赴き、永平寺開き、10年後 満53歳で病にかかり亡くなる。(詳細は省略)

<禅宗> 自己の仏性を内観することを目的とする、仏教の一派で、座禅 を重んじることに特徴がある、有名な言葉に、「坐って半畳・ 寝て一畳」と言われるように畳一枚が生活の場になり修行を し究極まで無駄を排除する宗教。

永平寺を見学するのにあたり、建物の内部に入れる場所と、入れない場所があり、 許可された堂内でも修業中ため入れる範囲が制限されていた。

永平寺 入口

入場料を払い通用門より入る、伽藍内(寺の建物内)は、左側通行・写真のフラッ シュを使用しての撮影禁止・修行った僧に直接カメラを向けない等の注意事項が あったが、何故か仏像などの写真撮影禁止はなかったのは面白い。

見物をしてまわる、建造物として、吉祥閣(1971年に造られ布教教化のため に造られ、一般人が修業する場所)・傘松閣(サンショウカク参拝者の控え室156 畳敷の「絵天井の間」がある)・東司(トウス お手洗い)を見る。

廊下を進み登ると僧堂(修行道場で200人近い雲水が衣食を同じくして暮らして いる)があり、回廊を登ると仏殿(伽藍の中心で、本尊のお釈迦さまが奉られて いる)だ。

傘松閣(サンショウカク「絵天井の間」)

僧堂

階段

ここを更に登ると法堂(寺の一番奥に位置し、朝のおつとめとか各種法要が行 れる)がある、こんなに広い寺にかかわらず、感心することに、寺全体が掃除 が行き届き、床・回廊などが磨かれていてゴミ一つ落ちていないできれいだ。

この寺は、寂光苑・鐘楼・唐門を除き通路で全体がつながっているようだ、後で案 内図を見ると、よく見ていない所あった。

法堂 内部

法堂 外部(雪が残っている)

仏殿 の外観

山門(修行僧が入門する時と修業を終る際の2回しか通ることが許されない)・大 庫院(雲水が食事を作る修業の場)・浴室(雲水が厳粛な作法に従い、水を大切 に使って入浴する)等があり残念だ。

後で、本を参考にして修行僧の日常を調べてみると、作法が厳しそうです。

▽修行僧の日常(参考) 午前5時に起床 洗顔や歯磨きは、桶半分の水で行う←水を一滴もムダにしない 午前8時 回廊掃除 食事・作衣(さむ←座禅読経の他の行い)等作法が決められている 座禅は、朝晩最低2時間し、多いときは、9時間以上もする

天気がはっきりしない中、永平寺を後にタクシーで一乗谷へ向かう。

山門

―――続く―――

|