|

「白山登山」 2016年7月12日〜 石田晴康

白山は東京の人にはなじみがないが、昔から富士山、立山、白山が 三大山岳信仰の山としてあがめられ、登られてきた。

来年2017年は開山1300年で、大祭が行われる。 写真は小屋でもらったマグネットワッペンです。 1300年前は奈良時代になる。その頃から、南アルプスのような 険しい登山を強いられるこの山に登ってくるとは信仰の強さに驚く。

白山は白川郷の近くにそびえる高山です。 まわりの山に比べて飛び抜けて高く標高2702mある。 頂上からの展望は四方八方を見渡せられる。 ここから、天気が良ければ、遠くの北アルプスの立山、穂高、御嶽、 乗鞍を展望できるそうだ。

白山は東京からは不便なところで、計画の段階から紆余曲折があった。 行けるかどうかも不明。 マイカーでは東京から遠く着くまでに疲れてしまう。 夜行バスでは、長距離で時間がかかるので、これも疲れてしまう。 電車と登山バスでは普通山の麓までに一日掛かるので、登山の前後で 2泊余計掛かるから割高だ。 フライトで羽田から小松まで行っても、そこからの交通の便がない。

あれこれ調べていくうちに、運よく希望に沿った行き方があった。 北陸新幹線を使い、登山バスとの接続がよければ、その日の内に 山頂近くの小屋まで着くことができるとわかった。 友人のMさんもこれにしようと言い決まった。

2016.7.12の早朝に自宅を出る。 西武線の始発では 間に合わないので、タクシーで国分寺駅に出て中央線の東京行き 通勤電車の始発に乗る。 東京駅を6:16に出発すれば、金沢駅に8:46に着く。 新幹線はこんなに早いのかと実感する。 金沢駅から、白山の登山口行きのバスへわずか待って乗れた。 バスに2時間乗って登山口の別当出合に着く。ちょうど昼食の時間だ。

白山の登山地図

登山道にマットが敷いてあり、靴底の土を落とすように 書いてある。下界の雑草が高山植物を駆逐しないよう配慮している。

登山口から、砂防新道を登る。”砂防”なんて、登山にそぐわない 名前をけげんに思ったが、工事現場を展望して分かった。

砂防ダム

この山は地層が不安定で、しょっちゅう土砂の流出があるそうだ。 中でも、昭和9年と2004年の大規模な土石流が下流に 大きな被害を及ぼした。 その土砂は小松空港近くを流れ日本海まで至ったそうだ。 今でも、下流の手取川はセメントを流したような白く濁った色を している。それで魚が棲めないそうだ。 一つの沢の土石流でも下流全体にわたり、大きい被害になる。

土石流を止めるために、まるでダムを作るような大規模な工事が 続いている。 白山の高い尾根まで工事用のロープウエイがあり、 日に数回の発破をしているそうだ。 小屋にも、工事関係の人が泊っていた。一見してわかる薄緑の 作業服を着た人が10人位いた。 小屋の雰囲気とはちょっと 違和感があった。 小屋の隣にも大成建設の二階建ての大きな作業者棟があった。

砂防新道の登山道に入ると、どこの山にもある石や岩がごろごろ した歩きにくい道を登る。森林の中で涼しい。しかし展望がきかない。 たまにうぐいすやホトトギスのさえずりが聞こえ、癒される。

登山者は東京付近の山と違い、若い人や女性も多く見かけた。 この地方では登りがいのある山として一番人気ある山なのだろう。 東京の人が富士山に登るように。

小屋に近ずくころ雨になり、雨具を着る。 道がなだらかになると、道の両側に高山植物が咲き誇って続いていく。

登ること4時間で南竜山荘に着く。今日はそこに泊まる。 標高2080m。 この小屋は収容人数が150名だが、お客は少ない。 小屋と言っても、ロッジの雰囲気で広い。寒くてストーブを焚いていた。 小屋への車道はなく、ヘリで荷揚げしている。

トイレがシャワレットには、びっくりした。清潔感のあるトイレだった。 ここは湧水が豊富だが、電気が自家発電なので、貴重な電力で よくやれるなあ。 テレビが映るのに、携帯は繋がらない。公衆電話を利用する。

雨でびしょ濡れになったので、乾燥室で乾かす。

夜は土砂降りの雨で、翌日の天気に不安がよぎる。

翌日は朝から雨で、雨具を着て出発する。雨で登山道に水が流れ、 その中を歩いて、沢登りのようだ。靴の中まで水でびしょびしょだ。 やがて標高が高くなり、背の低いハイ松が一面を覆う。高木はない。

2時間ほどで、室堂センターという名の山小屋についた。 標高は山頂に近く、2450m。そこは750人収容で6棟もある。 夏休みになれば満室になるそうだ。 山小屋のイメージとは違う。県営の林間学校施設を連想する。

多人数に対応するとどうしても事務的になると思っていたが、 意外にも従業員がきびきびしていて、ぬくもりを感じた。 小屋で地図を忘れたと思ってフロントに尋ねたら、ありそうな所を 数か所一緒に探してくれた。地図は見つけられなかったが。

椅子とテーブルの食堂があり、社員食堂のようにして食券と 引き換えに、ご飯と味噌汁と皿に盛った魚や漬物等が出た。 山小屋にしては、美味しい。

トイレの便器に節水の工夫がある。用をたして横にある足踏み ポンプを三回踏むと水が便器に流れる。ここの大は和式であった。 落とし紙は備え付けの缶に捨ててくれとあった。環境に配慮している。

標高が高いので寒くてストーブをたいていた。 乾燥室もある。 乾燥にエアコンを使って暖房していた。 今まで、スキー場や 山小屋で見たことはなかったので驚きであった。進んでいるなあ。 自家発電であるのに電気を食うエアコンをつかえるのかと感心した。 テレビや携帯も使える。

ここも車道が来ていないので、ヘリで荷揚げする。夏場には 大勢の登山者が泊るのだが、これだけの食糧を荷揚げするのも 大変だなあ。

白山の頂上に登る。 御前峰と呼ぶ。標高2702mである。

あいにく霧で何も見えない。絵葉書で山頂の日の出をお楽しみください。

白山は山頂付近がハイ松とお花畑のなだらかな山容で、立山や乗鞍を 連想する。小さい池が点在している。 池の名前がやぼったい。 百姓池、五色池、血の池。それぞれに故事来歴があるのだろうが。

百姓池

五色池

血の池

山頂付近には雪渓があった。その雪渓はクレバスができていた。 日本ではクレバスを見たことがなかったので、貴重なものを見れた。

登山道に巾10m、高さ5mほどの大きな岩があった。 溶岩が流れてできた。溶岩の流れが下の方で積層していた。 これがスジとなり抽象絵画を見るような美しさで思わず撮った。 白山も火山で昔噴火した。

溶岩

白山の魅力は何と言っても高山植物のお花畑だろう。Mさんは 高山植物のマニアだが、40種の高山植物を見つけたと ご満悦であった。また、このように高山植物が群生している所は 国内でもまれだと言っていた。 群生している場所が何か所もあり、山頂一帯が高山植物の花園であった。 私も、次々に現れる色とりどりの花に魅せられ、写真にとった。

クロユリ(高山植物を代表するあこがれの花)

ササユリ(気品があり女優のようだ)

マツムシソウ(優雅な雰囲気で存在感がある)

ミヤマヤナギ(森林の中に咲く。花に泡が付いている)

ハクサンコザクラ(ピンクのかわいい花)

ハクサンシャジン(さみしい花)

ニッコウキスゲ(ご存じ、尾瀬にもある)

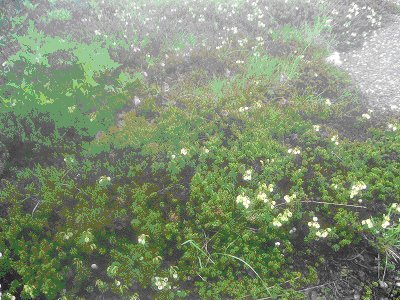

チングルマ(小さいが多数あるので全体で花模様)

ダイモンジソウ(花びらの形が大の字に見える)

クルマユリ(華麗な目立つ花)

イワギキョウ(石とのコントラストで映える) 頂上への登山道(神社があるので、ここは石で整地してある。 ミヤマキンポウゲの花が両側で出迎える)

キヌガサソウ(山手の夫人)

センジュガンビ(可憐な白い花)

シモツケソウ(多数の花が群れて、華やかさがある)

コイワカガミ(ピンクの可憐な花)

アオノツガザクラ(スズランのような白い小さい花)

3日目は下るのみであったが、観光新道は結構歩きにくく 疲れる道だった。 登山口に近かずく頃には、右ひざに力が入らなくなってきた。

3日とも霧や雨にたたられ、シャツやズボン、靴、靴下、 ザックまで濡れてしまった。財布まで湿っぽい。 デジカメの画面まで曇ってしまい、故障するかと心配したが、 今のところ動いている。

登山口の一つ次のバス停に温泉があるというので、そこで降りて 温泉に入り次のバスを待つことにした。その話を車掌さんが 耳にして、それならば、次のバス停で途中下車できるので 安くなりますよと言われた。へえ、バスも途中下車できるのか。

高山植物の花一つに注目すれば、花の命は一週間しかない。 今まで、山に行っても高山植物の咲く時期になかなか 合わせられないので、めったに見れなかった。 まして群生して花が咲いている山に出会うことはなかった。 花を見れることだけでも、極めてまれなことなのです。 今回、高山植物の多種の群生をあちこちで見られたのは運がよかった。 白山は高山植物の好きな女性ハイカーには、必見の山です。 高山植物を見に来た甲斐があった。 完

|